序言:关于船模

中式帆船是中国传统海洋文化和海上丝绸之路的关键符号及载体,是中国辉煌海洋历史文明的关键标志与象征,但从上世纪七八十年代开始,中式帆船的身影渐渐从沿海人民的生产生活中消失,中国海域取而代之的是越来越多西式帆船和游艇。

没有了生产需求,没有实船可造的舟船匠师们拾起行将失传的技艺,以一艘艘船模为我们呈现历史上曾经辉煌的中华海洋文明的记忆与缩影。这些船模不仅仅凝聚着非遗传承人和造船匠师们行将失传的技艺和心血,背后更隐藏着一个个并不为大众熟知的航海、海洋故事……

抢救式修复、创造性填补

深圳大学海洋艺术研究中心秉承“抢救式修复、创造性填补”中国传统舟船文化的历史使命,历时一年半精心准备,先后3次驾车沿海岸线行驶1万7千多公里,到访中国沿海广东、广西、海南、附件、浙江、上海、河北、山东、辽宁等20多个城市,行走拜会三十多位船模非遗传承人和世代造船工匠,访问多个海洋领域专家学者,进行深度的中国沿海古船文化调研;同时,研究中心也开启了中国流失海外古船模的调研工作,走进欧洲50多个国家深度挖掘深藏在各个博物馆仓库中的中国古代船模,收集中国古船发展的珍贵资料文献30多万字和近千张绘画、图片和影像资料。2018年,由国家艺术基金支持的《寻梦中国帆——中国古代船模作品巡展》在深圳、宁波、福州等地隆重开幕,展览正是对海洋文化抢救性保护的一项重要开端,为中式帆船文化的传承创新开辟了篇章。

“船说蔚蓝中国”,就让我们一起来了解中国“船”的故事。

本期匠人

吴添才

福建省漳州市东山县人,生于1963年,出身造船世家,跟随父亲吴九秋多年从事造船行业,现任东山海船钉造传习中心负责人。福建省第三批非物质文化遗产保护项目“东山海船钉造技术传承人”,多次受邀参加全国性工艺美术精品大赛和中国航海史学术研讨会。先后复原制作大翘船、北船、册封舟、福船等二十多种船模,被中国水下考古队、广东省博物馆、内蒙古博物馆、漳州博物馆、漳州市艺术馆等单位收藏,在国内外颇有影响,受到广泛欢迎。

精品船模展示

东山大翘(福船)

制作比例:1:20

尺寸:长1070mm,宽280mm,高840mm

用料:杉木、樟木、红柯木等

介绍:该船为福建省东山地区的一种代表性船型。发源于明末清初,主要航行于福建、台湾、广东等沿海,用于围网和鱼钓。该船头昂首尾翘,航速不快,但稳性较好,7级风能航行,一般在6级风以下作业。

创作初衷:传承非遗文化

吴添才老师向深圳大学海洋艺术研究中心主任张岩鑫教授讲解船模制作

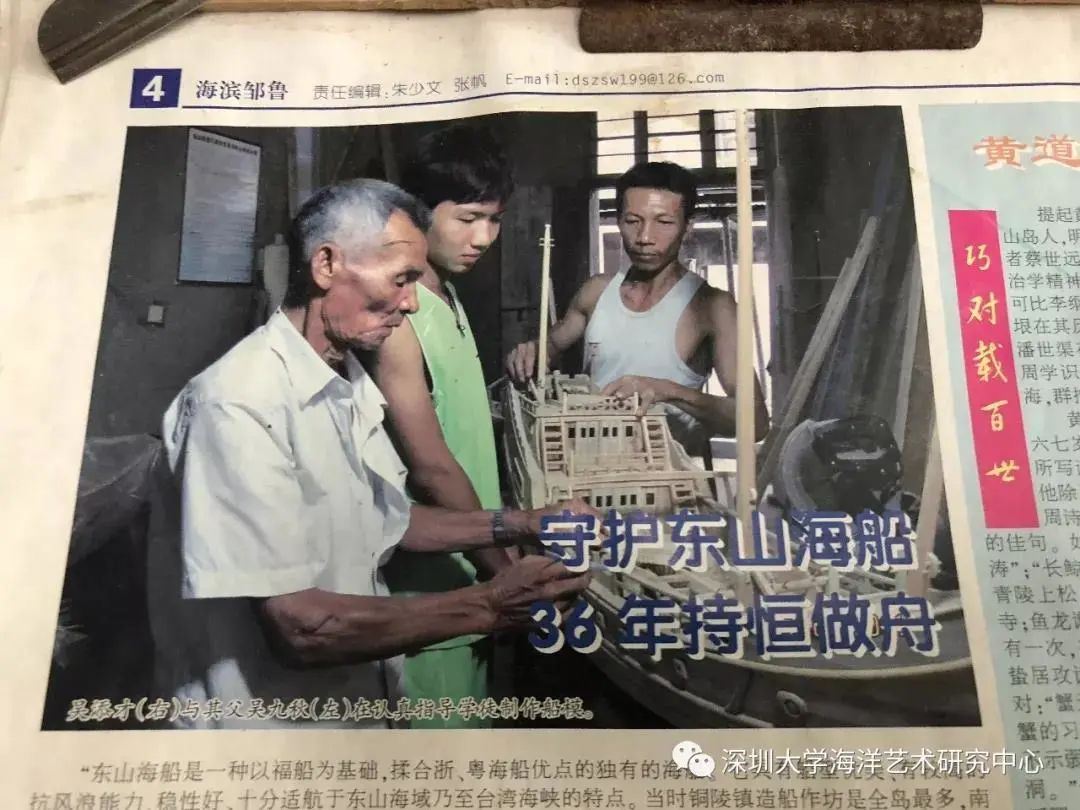

报纸上报道的吴九秋及吴添才老师父子的造船故事

深圳大学海洋艺术研究中心调研团队与吴九秋(左2)及吴添才老师(左1)父子合影

吴添才老师是出生于钉船世家的第四代造船人,吴家造船可追溯的传承谱系,最早是晚清时期的曾祖父吴桂德。吴添才13岁开始跟随父亲吴九秋学艺,从斧、凿、锯、钻、锛等基本功开始,逐渐传承传统的钉船技艺。同时,不断掌握东山各种海船的结构、特征以及钉造法式。曾随父钉造过牵风、大翘、驶缯等各种海船。学成以后,长期从事个体钉船业,先后钉造过机帆、灯光捕捞船等现代机动木壳海船。吴添才老师还是省级非物质文化遗产—东山海船钉造技术传承人(东山造船,俗称“钉船”,指福建东山岛一种建造似是木质海船的传统手工技艺。它在悠久的造船发展史中,总结积累了船型、龙骨与船长、船长与船宽、船长与桅高等一整套独有的营造法则,并世代相传)。吴添才老师长期认真钻研、耐心细致地运用传统民间智慧,采用纯手工精细研磨、以船模的形式复原各种古代海船的体形与结构,传承传统海船钉造技艺。通过船模的研制,还原早期海船的一整套钉造法式与技术。

他的作品先后入选“海峡两岸花卉博览会”、“福建省工艺美术精品‘争艳杯’大赛作品展”、“漳州市非物质文化遗产成果保护展”等,多次获得奖项,并被中国水下船模研究所、厦门郑成功纪念馆、广州博物馆等收藏,作品远送德国汉堡德国汉堡海事博物馆展览。

吴添才聊到船模曾说:“目前最主要的是着手做好一系列保护措施的规划,全面普查,掌握该项技艺的发展规律,开展船模研制,培养新人,复原历代船型,建立造船档案,开展对外交流,让更多的有志之士加入到海船钉造技艺中”

2018年,船模作品《东山大翘》入选了国家艺术基金《中国古代船模作品巡展》项目,参与了福州、宁波、深圳三地巡展。目前作品已经为深圳大学海洋艺术研究中心收藏。